薬はなぜ苦い?

味覚受容体と薬物設計の裏側

~くすりを知るシリーズ⑭~

薬剤師 NK

「この薬、苦くて飲めません…」

薬局やドラッグストアでよく聞かれるこの声。薬の苦味は、服薬アドヒアランス(服薬遵守)を左右する重要な要因の一つです。薬効以前に「飲まれること」そのものが課題となるケースも少なくありません。

今回は、薬が苦い理由を薬物学・薬理学的に解き明かすとともに、その苦味を軽減・回避するための製剤技術、さらには漢方薬やビタミン剤の味への工夫、そしてAIによる未来の薬物設計までご紹介します。

なぜ「苦味」は嫌われるのか?

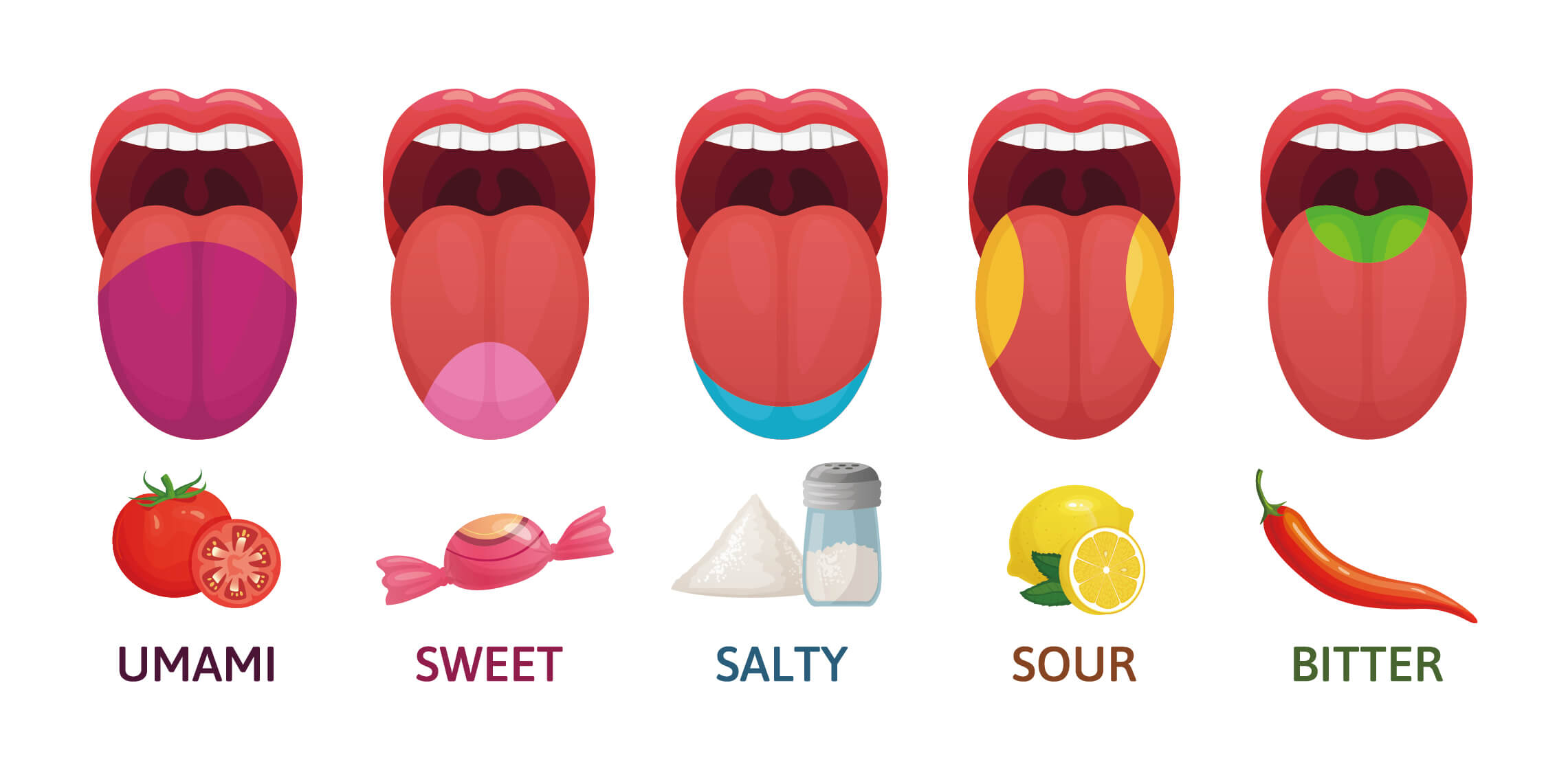

人間の味覚は、甘味、塩味、酸味、苦味、うま味の五基本味に分類されます。このうち苦味は、「毒かもしれない」と体が警戒するセンサーとして進化してきました。多くの植物毒や有害化合物は苦味を持つため、苦味を避ける反応は生存戦略の一つとも言えます。

ところが、薬の有効成分にも苦味を持つものが多くあります。これは、薬効を発揮するために必要な化学構造が、偶然にも苦味を引き起こす受容体と親和性を持っているためです。

味を感じる"センサー"「TAS2R」とは?

苦味を感じる仕組みの中心となるのが、「TAS2R(タス・トゥー・アール)」と呼ばれる苦味受容体群です。TAS2RはGタンパク質共役受容体(GPCR)の一種で、ヒトには約25種類が存在します。これらの受容体は、口腔内の舌にある味蕾細胞に存在し、苦味成分と結合することで神経信号を発生させ、「苦い」と感じさせます。薬物がこの受容体のいずれかに結合すると、その苦味が感知されるのです。興味深いことに、同じ薬を飲んでも「苦く感じる人」と「あまり気にならない人」がいるのは、このTAS2Rの遺伝的多型に関係しています。

苦味の感じ方には個人差がある?

「私はそれほど苦く感じないけれど…」という患者さんもいます。これは、TAS2Rの遺伝的多型(遺伝子の個人差)によるものです。たとえばTAS2R38という受容体は、フェニルチオカルバミド(PTC)という苦味物質への感受性を決定する代表的な受容体で、個人差が顕著に現れます。近年では、抗菌薬とTAS2R遺伝子の関係も報告されており、薬の苦味に対する感受性も"個性"の一つといえるでしょう。

製剤技術による苦味マスキングの工夫

薬の苦味を軽減するために、さまざまな製剤技術が開発されています。主な工夫をご紹介します。

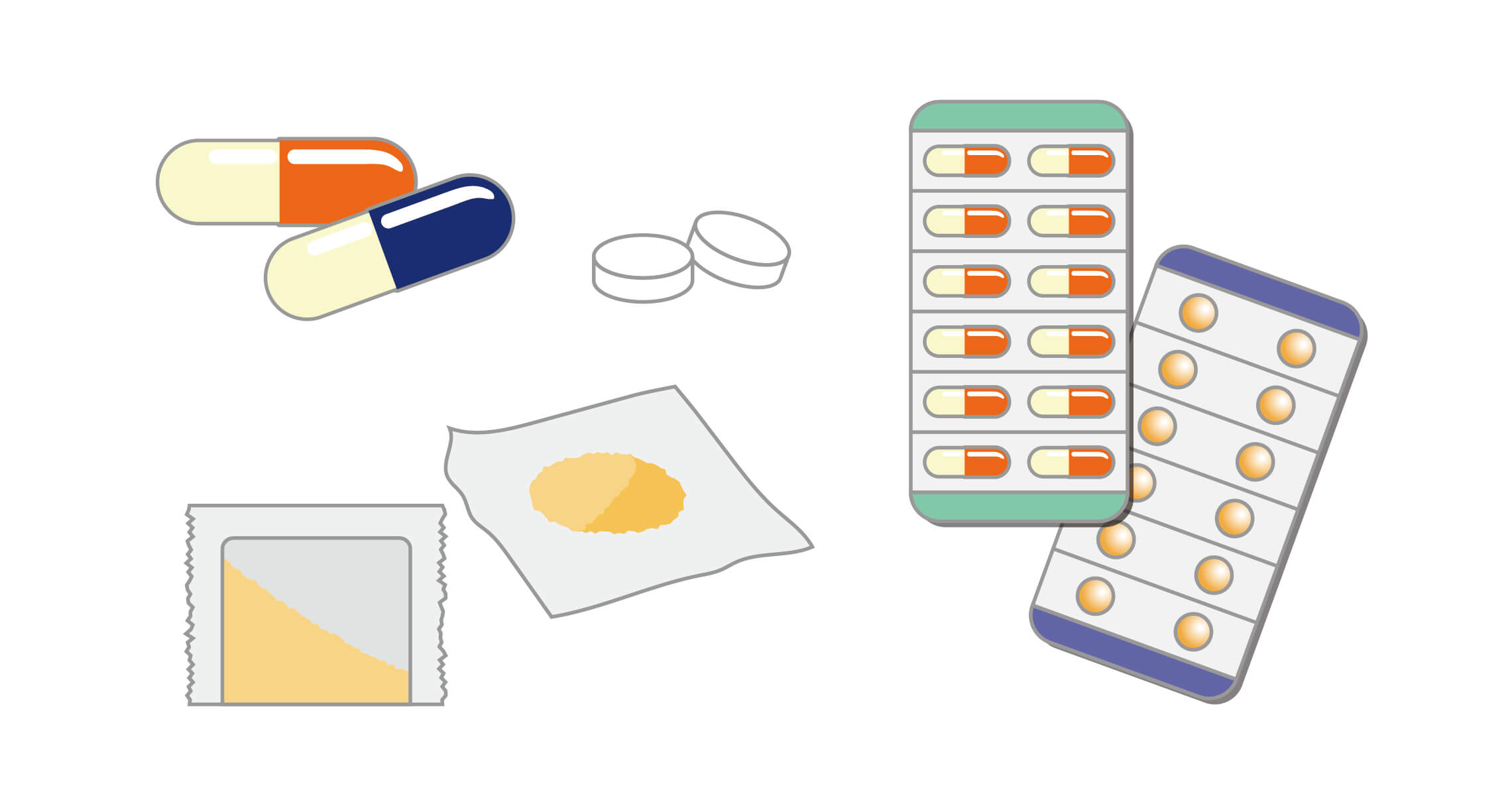

・ドライシロップ(Dry Syrup):小児によく処方される粉末製剤で、甘味料や香料で味を調整し、苦味をマスキングします。

・糖衣錠:有効成分の上に糖分を含む厚い層でコーティングされた錠剤です。薬の味が直接舌に触れるのを防ぎ、飲みやすくします。

・フィルムコーティング錠:糖衣錠より薄く、速崩壊性が高いのが特徴のコーティング錠です。舌に直接苦味が触れるのを回避しつつ、消化管で速やかに吸収されます。現在、最も一般的なコーティング法です。

その他にも、有効成分を微細なカプセルに包み苦味受容体との接触を抑えるナノキャリアや、薬を包んで飲み込むことで舌への接触を防ぐ嚥下補助ゼリーなどがあります。嚥下補助ゼリーは、特に高齢者や小児に有用です。

製剤技術による苦味対策(漢方薬の場合)

漢方薬は自然由来の生薬を複数配合するため、独特の風味や強い苦味を持つものが多くあります。特に黄連(オウレン)や黄柏(オウバク)などは極めて苦く、敬遠されがちです。

漢方エキス製剤の苦味の工夫例 ・オブラートの使用:漢方薬(特に散剤や顆粒)をオブラートで包むことで、舌に触れずに服用でき、苦味を軽減できます。 ・カプセル製剤への切り替え:近年、一部の漢方薬では苦味の強い散剤をカプセル化した製品も登場しています。 ・服薬直後の味マスキング:服薬直後に甘味のある飲料(リンゴジュースや蜂蜜湯など)を口に含むことで、苦味の持続を和らげる工夫も有効です。 ・冷水で溶解・冷やして飲む:苦味は温度によっても知覚が変わるため、冷たい水に溶かすことで味覚の鋭敏さを一時的に鈍らせる方法もあります(ただし生薬の溶解性には注意が必要)。

漢方薬の苦味と効能の関連性

「良薬は口に苦し」のことわざもあるように、患者さんの中には「苦い方が効きそう」と感じる方もいます。実際に漢方医学では、「五味(ごみ)」と呼ばれる味の分類が薬効の一部とされてきました。苦味が「効いている証」と感じる方もおり、単純なマスキングが逆効果になることもあります。薬剤師としては、患者さんの考え方や受容度に応じて適切な提案を行うことを意識しています。

ビタミンも苦い?B群とCの味覚

あまり知られていませんが、ビタミンB群の多くは強い苦味を有します。

| ビタミン成分 | 苦味の程度 |

|---|---|

| チアミン(B₁) | 強い |

| ピリドキシン(B₆) | 中等度 |

| リボフラビン(B₂) | 中等度 |

| ナイアシン(B₃) | 中〜強 |

| アスコルビン酸(C) | 弱い(酸味主体) |

特にビタミンB₁やB₆を含む総合ビタミン剤では、フィルムコートや糖衣によって苦味のマスキングが必須です。ドリンク剤では香料や甘味料を組み合わせ、味のバランスが取られています。

患者さんの属性に応じた対応

患者さんによって味覚の受け取り方や必要な配慮は異なります。

・小児:苦味に敏感で、嫌がると服薬拒否につながります。ドライシロップやゼリー製剤の選択が効果的です。

・高齢者:加齢に伴い味覚が変化し、苦味に対する耐性が落ちることもあります。口腔乾燥や嚥下障害にも配慮しつつ、服薬指導が必要です。

・糖尿病患者:糖衣錠に含まれる糖質量は微量であり、通常は血糖コントロールへの影響は問題になりませんが、糖尿病でポリファーマシーの患者さんでは注意が必要です。気になる方はかかりつけ医や薬剤師と相談しましょう。

AIで"苦くない薬"を設計する時代へ

最新の研究では、AI(人工知能)や機械学習を活用し、ある化合物が苦味を持つかどうか、どの受容体と結合しやすいかを予測するモデルも登場しています。2024年には、ディープラーニングによってTAS2R受容体と化合物の結合親和性を高精度で予測する技術が報告されました。

この技術により、将来的には新薬の設計段階から、「苦味が少なく、飲みやすい薬」を選定することが可能になると期待されています。患者さんの服薬アドヒアランスを高めるためにも、苦味に配慮した薬物設計は今後ますます重要となるでしょう。

まとめ:薬剤師にできること

苦味をどう克服するか? その答えは「我慢する」ではなく、「科学的に理解し、工夫する」ことです。薬剤師としては、製剤選択や服薬指導、オブラートやゼリーの活用提案などを通じて、患者さん一人ひとりの味覚や感受性に応じた支援をしていきたいと思います。

薬の"味"を通して見える薬物学の奥深さ。日々の服薬支援にも活かしていければと思います。

【参考資料】

・Meyerhof, W. et al. The molecular receptive ranges of human TAS2R bitter taste receptors. Chemical Senses. 2010, 35(2), 157–170.

・Shivam V.A. meta-analysis on polymorphic trait of taste perception mediated by TAS2R38 genotype. Exp Clin Psychopharmacol. 2024, 32(5), 497-505.

・岡山大学.「味を感知する受容体のセンサー領域の立体構造を初めて解明」 (2017)

・Francesco Ferri et al. Explainable Machine Learning and Deep Learning Models for Predicting TAS2R-Bitter Molecule Interactions. (2024).

・三井情報.「苦い真実:薬の味は苦味受容体遺伝子のバリエーションによって決まる」 (2024)

・Delompré T. et al. Detection of Bitterness in Vitamins Is Mediated by the Activation of Bitter Taste Receptors. Nutrients. 2022, 14(19), 4141