季節の変わり目に要注意!寒暖差疲労と上手に付き合う方法

2025年の夏は、観測史上最も暑かったとされる夏でした。エアコンに頼る時間が長くなったぶん、体温調節機能が乱れ、いざ気温が下がり始めると急激な冷えを感じてしまう人が増えています。「寒いのに汗をかく」「疲れが抜けない」「頭痛や肩こりが続く」といった症状は、すでに“寒暖差疲労“が始まっているサインかもしれません。

気温差が引き起こす“寒暖差疲労”とは?

寒暖差疲労とは、気温の急激な変化によって自律神経が乱れ、体がだるく感じたり、頭痛やめまい、肩こりなどの不調が出る状態を指します。

本来、人の体は外気温に応じて血管を収縮・拡張させたり、汗をかいて熱を逃がすことで体温を一定に保ちます。しかし、真夏の酷暑で長期間エアコンに頼ったり、冷たい飲み物や食事が多かったりすると、この体温調整機能が弱まりがちになります。そのまま急に気温が下がると、体が適応できずにストレスを感じ、疲労がたまりやすくなるのです。

特に2025年のように、10月になっても30℃ある日が続いた後に急に気温が下がるようなことになれば、寒暖差疲労が例年以上に起こりやすくなります。まだ秋本番とは言えない時期でも、すでに対策が必要といえるでしょう。

「冷え」こそ万病のもと?

寒暖差と女性の体調管理

寒暖差疲労の大きな引き金となるのが“冷え”です。特に女性は筋肉量が少なく、熱を生み出す力が男性より弱いため、外気温の影響を受けやすい傾向があります。さらに、血行不良や低血圧、ホルモンバランスの変動などが重なると、冷えからくる体調不良が深刻化することもあります。

例えば、足先や手先の冷えがひどくなると、睡眠の質が下がったり、胃腸の働きが鈍くなったりと、日常生活にも支障をきたし、軽視できない問題です。

さらに、2025年のような極端な気候の年には、昼夜の寒暖差が10℃以上になる日も珍しくありません。朝は寒くて厚着をしたのに、昼には汗ばむほど気温が上がる──このような環境では、1日のうちでも体に負担がかかり続け、自律神経が疲弊しやすくなります。

今すぐできる寒暖差・冷え対策

体温をうまくコントロールするためには、まず「体の深部を冷やさないこと」が大切です。衣服の調節や入浴、食事など、日々の生活の中でできる簡単な対策を取り入れてみましょう。

着脱しやすい重ね着で対応を

昼と夜の寒暖差が大きい日は、服装の調整が基本です。カーディガンやストール、薄手のインナーなどを活用し、気温に応じてすぐに脱ぎ着できる工夫をしましょう。首・手首・足首を温めることで、全身の血流を促進することができます。

シャワーで済まさず、湯船に浸かる

疲れや冷えを感じたら、38~40℃程度のお湯に10〜15分ゆっくり浸かるのが効果的です。

自律神経のバランスが整い、深部体温が上がることで睡眠の質も向上します。

食事や飲み物も「温活」を意識

体を温める食材としては、しょうが、ねぎ、にんじん、かぼちゃなどが代表的です。冷たい飲み物はなるべく避け、常温~温かいお茶やスープ類を積極的に摂るとよいでしょう。朝食を抜くと体温が上がりにくくなるため、必ず軽めでも何か食べるようにしてください。

軽い運動やストレッチで血流促進

外が寒いと運動不足になりがちですが、血流を促すためには体を動かすことが不可欠です。朝のストレッチやラジオ体操、通勤時の一駅歩きなど、無理のない範囲で日常に取り入れてみてください。楽しく、そして着実に習慣化させていくことが大切です。

「最も暑い夏」のあとにくる、最も体調を崩しやすい秋

2025年の夏は記録的な暑さで、多くの人が冷房漬けの生活を余儀なくされました。その反動として、急な冷え込みに体がついていかず、寒暖差疲労や冷えによる不調を訴える人が増えています。

この時期に体調を崩すと、冬本番を迎える前に慢性化し、回復まで時間がかかることもあります。今のうちからできる対策を意識し、日々の小さな習慣の積み重ねで、自分の体を守りましょう。

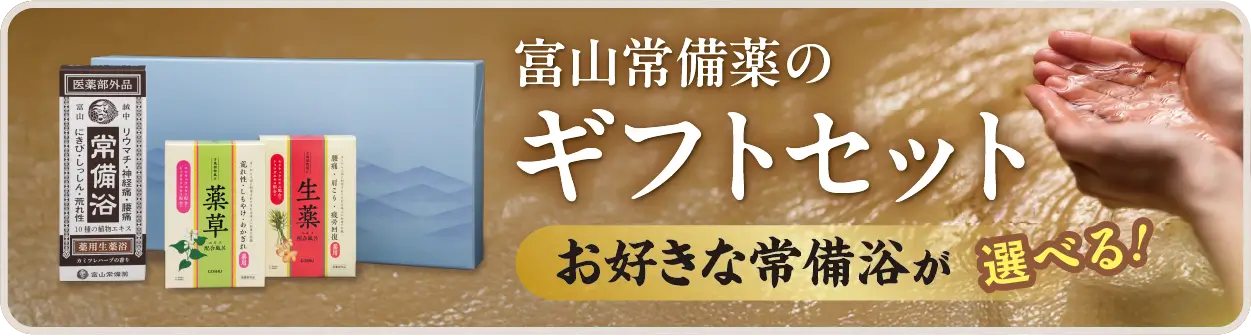

富山常備薬では、入浴時間をもっと楽しく、もっとやさしくしてくれる入浴剤、『常備浴』シリーズを取り扱っております。 厳選した生薬由来の有効成分を2種類配合し、いつものお風呂にキャップ半分入れるだけで温浴効果を高めます。寒暖差疲労・冷え対策はもちろんのこと、肩こり、腰痛、神経痛でお悩みの方にもぴったりでございます。また9種類の植物エキス(保湿成分)が肌にうるおいを与えてくれます。 透明黄色《カミツレハーブの香り》、立山ブルー《ヒノキの香り》、黒部グリーン《森林の香り》、薬湯ブラウン《薬湯の香り》など、さまざまな湯色・香りをご用意しています。ぜひご検討ください。

※写真はすべてイメージ

この記事で紹介した商品

医薬部外品

温浴効果を高めて

痛みと肌トラブルに

常備浴

医薬部外品

さわやかな湯色

ヒノキの香り

常備浴 立山ブルー

医薬部外品

リラックスできる

湯色と森林の香り

常備浴 黒部グリーン

医薬部外品

お客様のお声から誕生!

こだわりの薬湯の香り

常備浴 薬湯ブラウン