食中毒の発生状況

薬剤師 なお

細菌やウイルスなどが付着等した食べ物が体のなかに入ることによって、体の具合が悪くなるのが食中毒です。食中毒の症状は、腹痛や下痢、おう吐などの胃腸症状の他、発熱や頭痛、倦怠感などがあらわれることもあります。食中毒は高温多湿の夏を中心に発生すると思われている方も多いかと思いますが、食中毒の原因となる物質は、「細菌」だけでなく、「ウイルス」、毒キノコやフグなどの「自然毒」、近年多く発生しているアニサキスなどの「寄生虫」などと様々で、1年を通して発生しています。

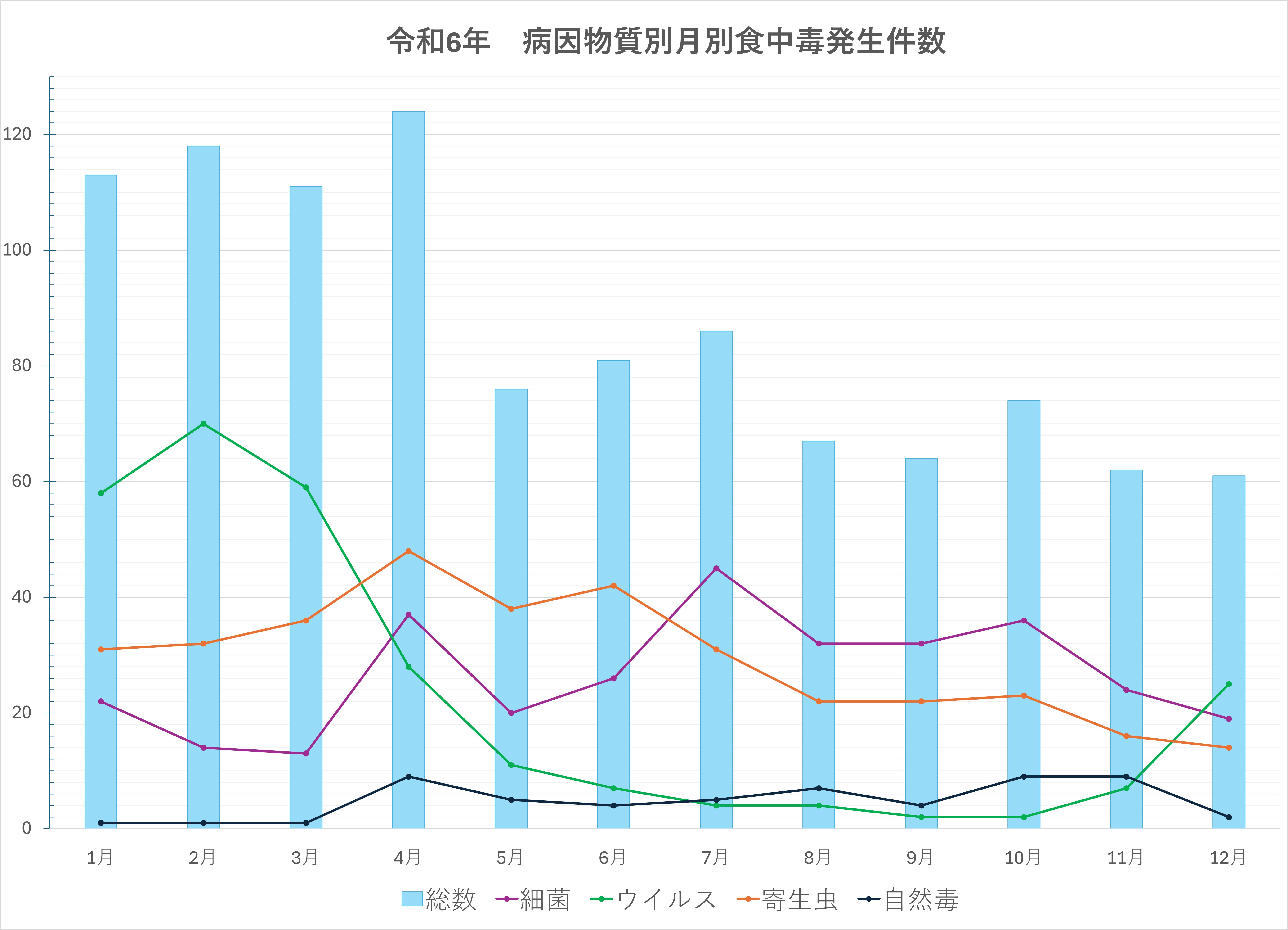

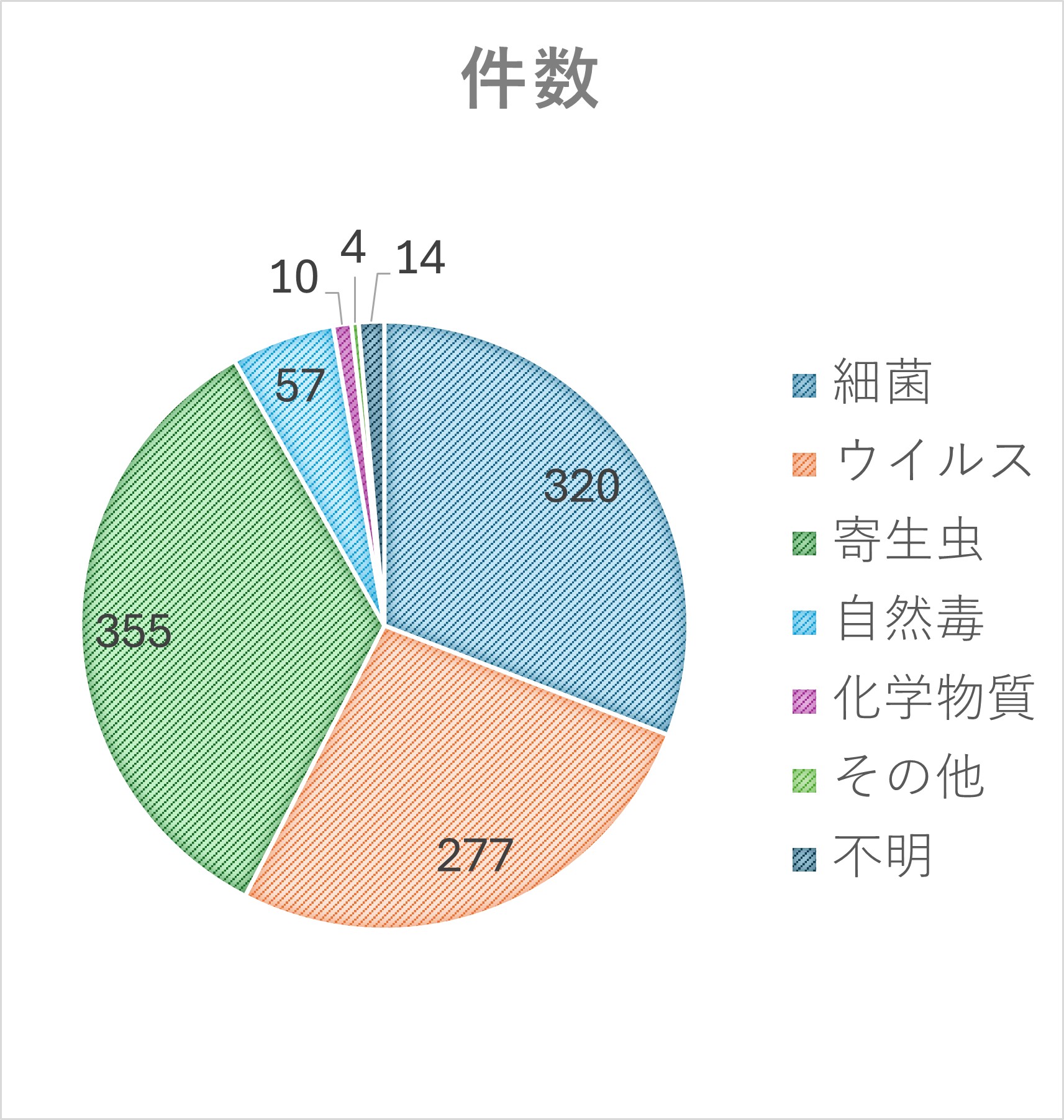

※厚生労働省 令和6年(2024年)食中毒発生状況より作成

厚生労働省の調査によると、食中毒発生状況は、令和3年が717件11,080人、令和4年が962件6,856人、令和5年が1,021件11,803人、令和6年が1,037件14,224人と毎年1万人前後の方が食中毒になっており、うち、毎年数名の方がお亡くなりになっています。

令和6年の食中毒発生件数1,037件のうち、一番多いのがアニサキスという魚介類についている「寄生虫」などが原因のもので、355件と34.2%を占めています。毎月コンスタントに数十件の発生があります。

その他、「細菌」を原因とするものは320件(30.9%)、「ウイルス」は277件(26.7%)発生しています。

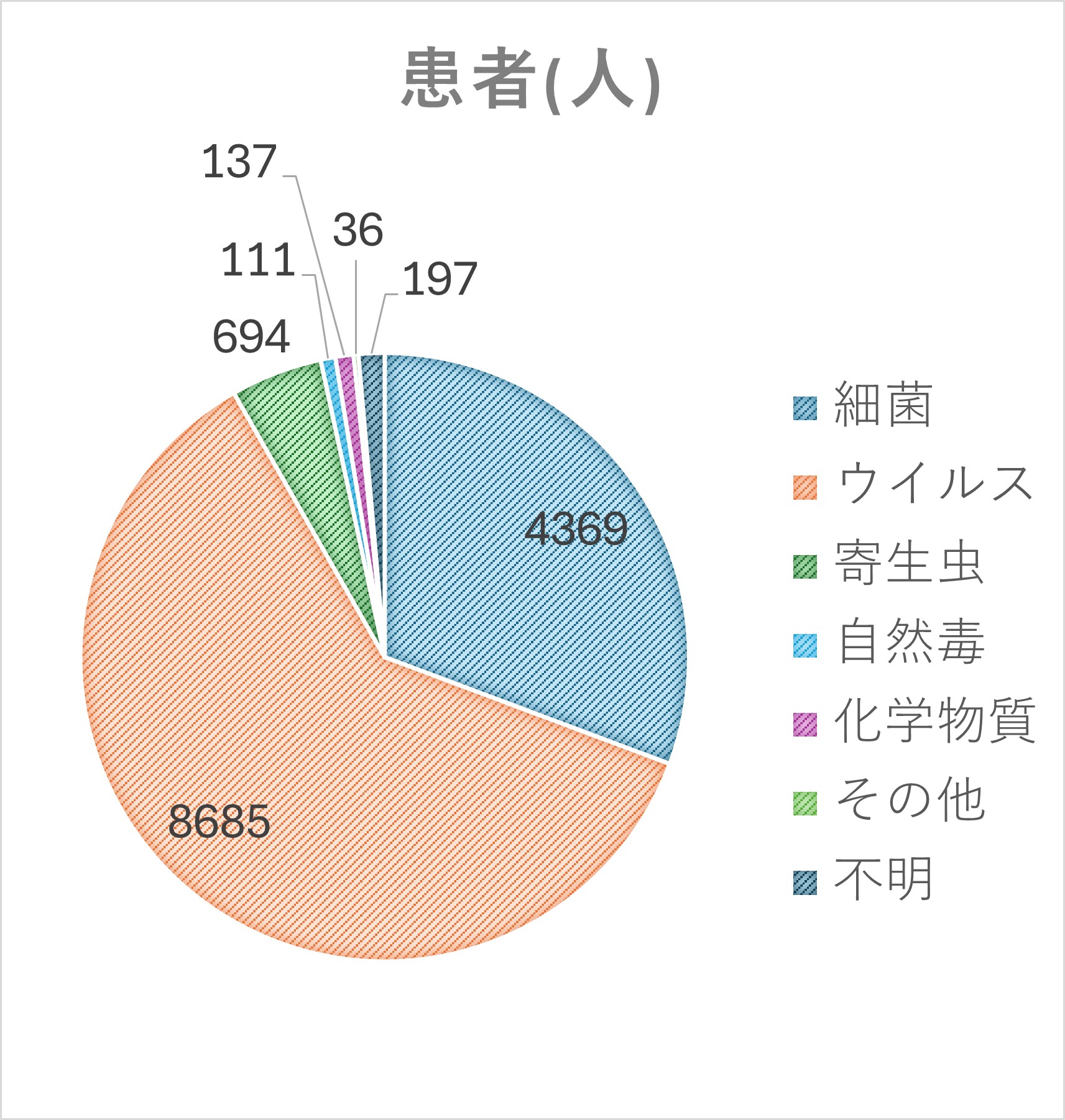

一方、令和6年の食中毒患者数14,229人のうち、一番多いのがノロウイルスなどの「ウイルス」を原因とするものが8,685人(61.0%)、次いで「細菌」を原因とするものが4,369人(30.7%)となっています。「細菌」のように食品の中で増えたり、「ウイルス」のように感染力が強いと、集団で発生することが多く、食中毒の患者数が多くなっております。「寄生虫」は、発生件数こそ多いのですが、食品やヒトの体の中で増えたりしないので、患者数は694人(4.9%)とそんなに多いとは言えません。

※厚生労働省 令和6年(2024年)食中毒発生状況より作成

「細菌」を原因とする食中毒は夏場に多く発生します。細菌は温度や湿度などの条件がそろうと食べ物の中で増殖し、それを食べることにより食中毒を起こします。気温が上がり始め湿度が高くなる梅雨時には特に気をつけなければなりません。

また、細菌には、細菌自身が悪さをするものもありますが、中には黄色ブドウ球菌のように、殺菌しても細菌が作り出す毒素により重篤な症状を引き起こすものもあるので、気をつけなければなりません。

「ウイルス」を原因とする食中毒は逆に冬場に多く発生します。ノロウイルスなどは、アルコール消毒では効果が得られにくく、また、感染者の治療に特効薬はないので、調理者が感染していることに気付かないで食中毒を大規模にしてしまうことが多くあります。

また、ノロウイルスは、カキなどの二枚貝に潜んでいることがあり、生で食べる時には気をつけなければなりません。

令和6年の食中毒の原因施設が判明した件数は845件ありますが、最も多いのが飲食店548件(52.8%)、2番目に多いのが家庭108件(10.4%)となっています。家庭での食中毒は、症状が軽かったり、家族の全員に症状が出なかったりすることから、実際には統計に表れない数字があるのではないかと推測されます。

今回は、食中毒の発生状況について概略を記載しましたが、細菌やウイルスは目に見えないし、いったいどう防げばいいの?アニサキスっていったい何?と思われた方もいらっしゃると思います。

次回以降、これらについても、記載したいと思います。

(参考文献)

●厚生労働省.食中毒.食中毒|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

●政府広報オンライン.食中毒予防の原則と6つのポイント.2025年7月11日,食中毒予防の原則と6つのポイント|政府広報オンライン (gov-online.go.jp)